Das Ende des Ödipuskomplex?

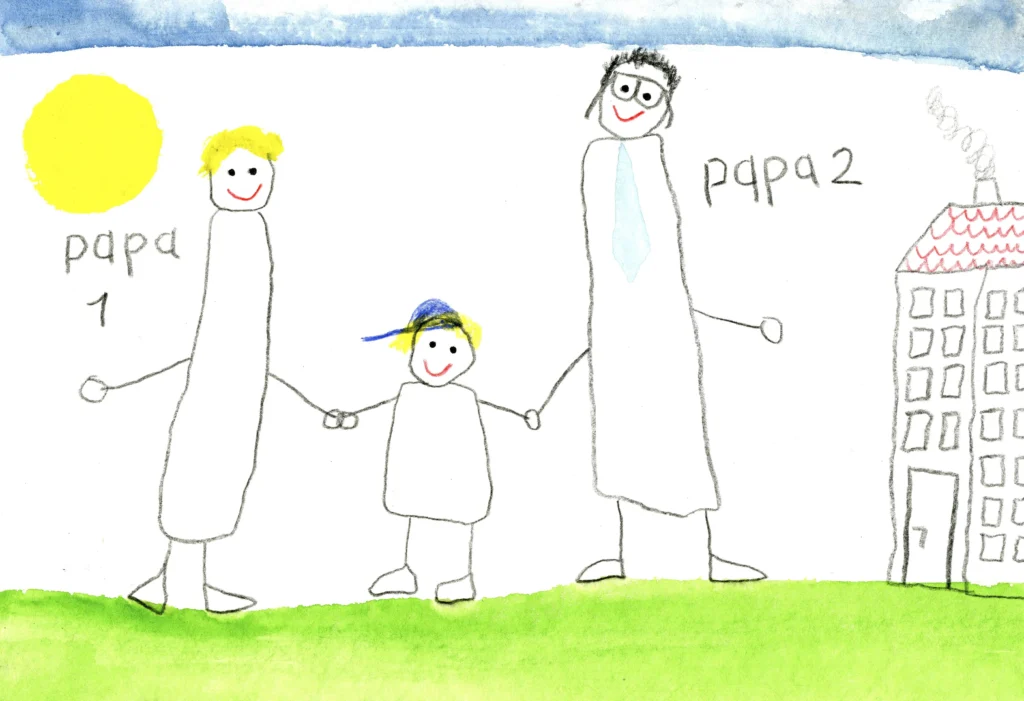

„Vater-Mutter-Kind“ war gestern. Alternative Familienmodelle werden immer häufiger. Wie entwickelt sich ein Kind, wenn es mit gleichgeschlechtlichen Eltern oder nur einem Elternteil aufwächst? Die Wissenschaft ist sich noch immer uneins.

Die Geschichte von König Ödipus aus der griechischen Mythologie ist die eines ausgesetzten Kindes, dessen Suche nach seinen leiblichen Eltern in einer Tragödie endet. Geleitet von einem Orakelspruch tötet Ödipus seinen Vater, ohne zu wissen, wer dieser ist, und heiratet seine Mutter, nicht ahnend, um wen es sich bei der Frau tatsächlich handelt.

Der Wiener Arzt und Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud nutzte den vom Schicksal gestraften König für seine Zwecke. „Ich habe die Verliebtheit in die Mutter und die Eifersucht gegen den Vater auch bei mir gefunden und halte sie jetzt für ein allgemeines Ereignis früher Kindheit“, schrieb Freud 1897 und legte damit den Grundstein zu einer seiner wohl wichtigsten Theorien: der Ödipuskomplex.

Die packende Macht des Ödipus

Diese als heikel beschriebene Phase innerhalb der Freudschen Entwicklungspsychologie tritt laut Freud im Alter zwischen drei und sechs Jahren auf. Dann erkennt das Kind den Geschlechterunterschied zwischen den Eltern. Häufig fühlen sich Kinder in diesem Alter zum gegengeschlechtlichen Elternteil hingezogen: Mädchen umgarnen ihren Vater, möchten diesen später heiraten. Sie buhlen mit der Mutter als Konkurrentin um die Aufmerksamkeit des Vaters und orientieren sich gleichzeitig an ihrem Verhalten. Umgekehrt geschieht dies auch bei Jungen.

Die Persönlichkeitsbildung des Kindes hängt demnach wesentlich von seinen ersten Beziehungserfahrungen und der Art und Weise ab, wie Eltern miteinander und mit den Bedürfnissen und körperlichen Funktionen ihres Kindes umgehen. Auch die anfängliche, kindliche Geschlechtsidentität orientiert sich an den Rollenbilder, die die Eltern vorleben. So sieht es die Wissenschaft. Oder besser: Ein Teil davon.

Klassisch war einmal

Schon zu Freuds Lebzeiten war seine Theorie umstritten. Kritiker warfen ihm vor, er hätte wichtige exogene Faktoren außer Acht gelassen, die Einfluss auf die psychische Entwicklung eines Kindes haben. Zudem habe er keinerlei empirische Studien mit Kindern durchgeführt – keine Beweise also.

In Zeiten veränderter Lebensrealitäten, Familienkonstellationen und Genderdebatten erfährt der Ödipuskomplex nun noch mehr Kritik. Und die Frage, ob die herkömmliche Sichtweise auf die Entwicklungsstufen eines Kindes im Freudschen Sinne überhaupt noch länger diskutabel ist, drängt sich geradezu auf.

Im Jahr 2014 gab es in Deutschland 17,5 Millionen verheiratete Paare und knapp drei Millionen eigetragene Lebensgemeinschaften, von denen 87.000 gleichgeschlechtliche waren. 2,7 Millionen Menschen waren alleinerziehend – acht Prozent mehr als zehn Jahre zuvor. Rückläufig war dagegen die Zahl der klassischen heterosexuellen Eheschließungen. 2014 gab es rund acht Prozent weniger Ehepaare als 2004. Was eine Präzisierung der Frage mit sich bringt: Welchen Einfluss hat die zunehmende gesellschaftliche Abkehr von „Vater-Mutter-Kind“ auf die Entwicklung von Kindern?

Psychologen bestehen auf Vater und Mutter

Innerhalb der Psychologie besteht weitgehend Einigkeit, dass das Vorhandensein beider Eltern elementar für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sei. Durch die biologisch-emotionale Bindung an die Mutter erfahre das Kind ein Urvertrauen. Um sich altersgemäß aus dieser engen Zweierbeziehung zu lösen, benötige es den Vater, als weitere enge Bezugsperson.

Anhand des gleichgeschlechtlichen Elternteils entwickelten Kinder ihre psychosoziale Identität als Mann oder Frau und bräuchten gleichzeitig den gegengeschlechtlichen Elternteil, um den Umgang mit der anderen Geschlechtsidentität zu erlernen. Das mag stereotypisch klingen, aber in der Regel erklären und reden Mütter mehr, vermitteln Informationen animierend und fördern die Feinmotorik, während Väter eher körperbetont, sportlicher und herausfordernder agieren.

Bereits 1963 veröffentlichte der Arzt und Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich eine Studie, in der er den Verlust unmittelbarer Vorbilder in einer zunehmend vaterlosen Gesellschaft beschrieb. Auch der Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer wies in seinen Untersuchungen darauf hin, dass Söhne, die ohne einen Vater aufwachsen, im späteren Leben stärker auf ihre Männlichkeit fixiert seien und Probleme beim Führen von stabilen Liebesbeziehungen hätten.

Empirie zeigt das Gegenteil

Sozialwissenschaftliche Studien belegen im Gegensatz zur Argumentation der Psychologen, dass sich Kinder gleichgeschlechtlicher Paare genauso (gut) entwickeln wie Kinder mit heterosexuellen Eltern. Das Bayerische Staatsinstitut für Familienforschung an der Universität Bamberg beispielsweise hat hierzu Eltern, Pädagogen und Kinder befragt. Fazit: Sowohl die Persönlichkeitsentwicklung als auch der schulische und berufliche Werdegang der Kinder seien völlig normal.

Der Ödipuskomplex sowie Freuds Entwicklungstheorie bleiben weiterhin umstritten und zum Teil eben auch widerlegt. Verschiedene Disziplinen geben unterschiedliche Antworten auf die Frage nach der Auswirkung alternativer Familienmodelle auf die Kindesentwicklung. Unbestritten aber bleibt – und an dieser Stelle kann Sigmund Freud zugestimmt werden – jedes Kind braucht seine Eltern.