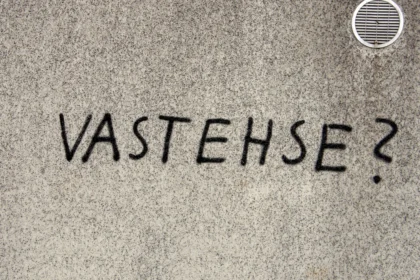

Beziehungsstatus: Es ist kompliziert

Politik und Wissenschaft verstehen sich nicht immer reibungslos. Vor allem in der vierten Welle der Pandemie, in der die Corona-Infektionszahlen neue Höchststände erreichen, wird von beiden Seiten zum Teil harsche Kritik laut.

Das Verhältnis von Wissenschaft und Politik ist, so eine gängige Vorstellung, klar definiert: Während die Wissenschaft beobachtet, erklärt, Annahmen trifft (und wieder verwirft) und daraus Handlungsoptionen für die Zukunft ableitet, nimmt die Politik diese auf und entscheidet über ihre (mögliche) Umsetzung. In Zeiten von Corona und Klimawandel wird es mit der Idee dieser klaren Rollenverteilung jedoch zunehmend schwierig.

Guido Speiser von der Max-Planck-Gesellschaft formuliert es in der Wissenschaftszeitschrift “Forschung & Lehre“ so: „Nicht alle, aber doch viele politische Probleme sind wissenschaftliche Probleme.“ Globale Krisen wie die Erderwärmung, das Artensterben und die Pandemie, so Speiser, vermischen wissenschaftliche und politische Fragen und zwingen Forschung und Politik dadurch immer mehr zur Kooperation – die allerdings an einigen Stellen, so hat es zurzeit den Eindruck, nicht optimal gelingt.

Falsche Vorwürfe von politischer Seite

Ein aktuelles Beispiel, das dies verdeutlicht, ist die vierte Welle der Pandemie. Wissenschaftler:innen werfen der Politik mangelnde Vorbereitung auf diese absehbare Situation vor und fordern sie nun zu umso entschlossenerem Handeln auf. Gleichzeitig beklagen Politiker:innen wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), dass Forscher:innen die Heftigkeit eines erneuten Ausbruchs nicht korrekt vorausgesagt hätten.

„Es ist sehr beeindruckend, dass nahezu alle Virologen, Epidemiologen und Wissenschaftler die Wirkung dieser neuen Welle in ihrer Wucht und Geschwindigkeit nicht richtig eingeschätzt haben“, behauptete Söder in der Fernsehsendung Kontrovers. Eine unzutreffende Einschätzung: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte bereits im Juli vor einem beschleunigten Anstieg der Corona-Neuinfektionen im Herbst und Winter gewarnt. Mehr noch, die Behörde hatte in einem Leitfaden sogar dazu geraten, die Corona-Pause im Sommer zu nutzen, um sich auf die nächsten Wochen vorzubereiten. Damit die Zahl schwerer Krankheitsverläufe und Todesfälle begrenzt und die Belastung für das Gesundheitswesen möglichst klein gehalten werden könne.

Wie kommt es dazu, dass Deutschland dieses Ziel trotzdem so drastisch verfehlt hat und nun wieder mit steigenden Inzidenzen und tödlichen Krankheitsverläufen zu kämpfen hat?

Unterschiedliche Arbeitsweisen erschweren Kooperation

Eine mögliche Ursache ist ein zu geringes Verständnis für die Arbeitsweise der jeweils anderen Seite. Die Prognosen von Wissenschaftler:innen seien meist für längere Zeiträume ausgelegt, als die Politik aktuell in der Krisensituation handeln könne, sagt der Vize-Präsident der Leopoldina, Robert Schlögl, in einem Interview mit dem Deutschlandfunk (DLF). Als das RKI im Sommer vor dem Infektionsgeschehen im Herbst gewarnt habe, sei wegen der damals entspannteren Lage kaum jemand zu Freiheitsbeschränkungen bereit gewesen. „Und hier erkennt man ein Problem der Politik, nämlich: Die arbeitet in aller Regel zu kurzfristig“, so Schlögl.

Natürlich hängt dies auch mit den unterschiedlichen gesellschaftlichen Funktionen von Politiker:innen und Wissenschaftler:innen zusammen. So verhielten sich einige Forscher:innen laut Schlögl inzwischen mehr wie „Ersatzpolitiker:innen“ denn als Berater:innen, was für Unmut in den Reihen der Bundes- und Landesregierungen sorgt. Zudem hake es teilweise bei der Kontaktaufnahme. Wissenschaftler:innen würden oft per Papier mit Politiker:innen kommunizieren, anstatt in den persönlichen Austausch mit ihnen zu treten. Aufgrund schlechter Erfahrungen gebe es auch eine starke Berührungsangst, erklärt der Vize-Präsident der Leopoldina.

Beide Seiten müssen aufeinander zugehen

Doch in der aktuellen Situation ist nachhaltiger Austausch unvermeidlich, weil dringend gefordert. Ohne das Spezialist:innenwissen einzelner Wissenschaften wüsste die Mehrheit der Menschen kaum etwas über Pandemie oder Klimawandel. „Selten zuvor in der Geschichte musste die Nicht-Wissenschaft so stark der Wissenschaft vertrauen“, fasst Speiser zusammen. Manche Forscher:innen sind dadurch immer mehr im Zugzwang, die eigenen Wissenschaftsgemeinden und sprachlichen Eigenheiten hinter sich zu lassen und sich allgemeinverständlich an die Öffentlichkeit zu wenden – und tun dies auch verstärkt. Allerdings nicht immer völlig ideologiefrei, wie Schlögl anmerkt. Das gelte im Übrigen auch für Politiker:innen.

Schlögl plädiert dafür, dass beide Seiten sich vermehrt ihrer Arbeitsbedingungen und Aufgaben bewusst werden. Wissenschaftler:innen als Berater:innen, die der Politik Optionen und Folgen von Entscheidungen klar machten – und Politiker:innen als diejenigen, die sich mit den entsprechenden Erkenntnissen für ihr weiteres Vorgehen auseinandersetzten. So, wie es eigentlich auch der Idealvorstellung entspricht.

Darüber hinaus müssten die Regierungen lernen, klarer zwischen den individuellen Positionen einzelner Wissenschaftler:innen bzw. Wissenschaften und gebündelten wie jener der Leopoldina in Halle zu unterscheiden, um sie besser zu verstehen und einzuordnen. Was Schlögl in Hinblick auf künftige Krisen am meisten vermisst, ist aber: ein kontinuierlicher Dialog zwischen Wissenschaft und Politik. Nicht nur, wenn die gegenwärtige Situation diesen gerade notwendig mache.