Meine geliebt-gehasst-gefürchtete Großfamilie

Wegen meiner zahlreichen Geschwister stehe ich unter dem Verdacht, asozial zu sein. Dabei halte ich mich für einen ausgesprochen sozialen Menschen.

Ich bin das fünfte Kind von insgesamt zehn Kindern. Wohlgemerkt: keine Halbgeschwister. Ich bin in einer deutschen Großstadt inmitten einer XXL-Großfamilie groß geworden.

Das muss man erst einmal sacken lassen: das fünfte von zehn! Weshalb ich als Kind oft schwieg, zumindest bis zu meiner Pubertät. Ich schwieg, um des familiären Friedens willen. Ich schwieg, um nicht unangenehm in meiner Schulklasse aufzufallen. Verdrängte, dass ich das Leben mit so vielen Geschwistern stressig, chaotisch und prekär fand. Schluckte hinunter, dass ich manchmal neidisch meine Freundinnen beobachtete, deren Eltern sie nach Schulerlebnissen fragten und ihnen interessiert zuhörten. Wenn es auf einer Klassenfahrt Erlebnisse gab, die mir emotionale Tiefschläge versetzten, biss ich lieber die Zähne zusammen, als meiner Mutter in ihrem abgekämpften Zustand noch die letzte Kraft und meinem Vater nach neunstündiger Arbeit den letzten Nerv zu rauben.

Auf der Sonnenseite zuhause

Dabei hatte das Leben in einer fröhlichen, aufgeweckten Großfamilie durchaus einzigartige, wunderbare Seiten. Gemeinsame Autofahrten schufen ein Klassenfahrtfeeling, Kirmesbesuche wurden zur Mordsgaudi, Geburtstage feierten wir in willkommener Endlosschleife. Nicht zu vergessen die vielen Pyjamapartys, Fußball- und Versteckspiele, die beinahe täglich aus dem Stehgreif entstanden und unsere Nachbarskinder neidvoll zusehen ließen. Bis sie allen Mut zusammennahmen und uns fragten, ob sie mitspielen dürften.

Auch in einer Großfamilie hält man zusammen, man zankt und versöhnt sich, man streitet und liebt. Jede(r) steuert aus freien Stücken bei, was ihr oder ihm als persönliches Talent in die Wiege gelegt wurde. Der eine erweist sich als diplomatischer Streitschlichter? Dann wird er automatisch als Schiedsrichter eingesetzt. Die andere hat Sinn für Humor? Sie darf die Stimmung nach einer heftigen Auseinandersetzung retten. Jemand kann einfühlsam zuhören? Sie ist sofort zur Stelle, um den Bruder oder die Schwester aufzubauen. Andere unter uns Geschwistern steuerten ihre Kenntnisse bei, gaben Nachhilfe oder verlegten Fliesen. So konnte eigentlich jede und jeder von uns seine Kommunikations- und Teamfähigkeiten bis aufs i-Tüpfelchen perfektionieren. Selbst als cooler, angesagter Teenager wickelten wir, wenn Not am Mann war, das jüngste Geschwisterchen. Babysitting gehörte ganz selbstverständlich zu meinen ersten Jobs. Ich liebte es, meine jüngeren Geschwister zu umsorgen und fühlte mich wichtig. Das erschien mir nie als Arbeit, ich tat es gerne und freiwillig.

Wie im Klassenzimmer

Für mich als hypersensibles Kind bedeuteten das vermehrte Chaos und die hohe Lärmkulisse allerdings, dass ich meine Kindheit non-stop gewissermaßen in einem Klassenzimmer verbrachte: Vor dem Kindergarten war nach dem Kindergarten, vor der Schule war nach der Schule, vor dem Frühstück war nach dem Abendessen. Stets befindest du dich inmitten einer Großgruppe, die weiter wächst.

Anfangs, als Kind, wollte ich trotzdem unbedingt bei allem gerne dabei sein. Sich freiwillig dem Jux zu entziehen, gelang mir eigentlich erst in meiner Pubertät. Auch erforderte das Miteinander mit meinen Geschwistern und Eltern viel Verantwortungsbewusstsein und soziales Fingerspitzengefühl. Heute profitiere ich beruflich von den Kommunikationsfähigkeiten, die ich durch so viele Geschwister erworben habe. Das hohe Einfühlungsvermögen und die Rücksichtnahme haben aber ihre Schattenseiten. Meine Kollegen verhalten sich häufiger einmal eigennützig, verfolgen ihr eigenes Interesse. Das scheint ihnen viel leichter zu fallen als mir und macht mir manchmal zu schaffen.

Und dann ist da noch die mich ständig begleitende Frage, ob ich mich bezüglich meiner Geschwisterzahl bei Kollegen und Vorgesetzten outen möchte?

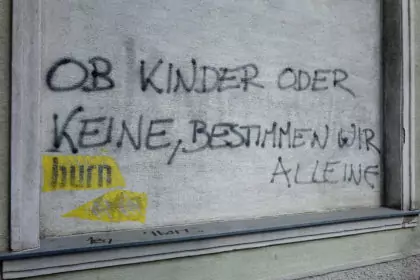

In meiner anfänglichen Schulzeit wäre mir dies nicht in den Sinn gekommen, in späteren Schuljahren überlegte ich dreimal, wem und wann ich davon erzählte. Lange Zeit habe ich es in meiner Pubertät verschwiegen, aus Scham, dass man mich für „asozial“ halten könnte. Im westlichen Teil Deutschlands fragten die Leute vor der Wende manchmal nach, meist aber schwieg das Umfeld oder blickte irritierte, wenn wir als Ganzes vorbeiliefen. Dagegen wollte ich mich innerlich schützen, dass man mich und meine Familie, die ich so liebe, in Frage stellt.

Ein aussterbender Schatz der Gesellschaft?

Um das Ende vorweg zu nehmen: Ich bin gut durchgekommen, meine Geschwister sind gut durchgekommen. Bis auf drei Geschwister haben alle studiert, wir gehen guten Berufen nach und zeigen uns sehr familienverbunden.

Doch es bleibt ein Unbehagen. Einerseits predigt unsere Gesellschaft Akzeptanz für Andersartigkeit, gleichzeitig gibt es in Deutschland kaum noch Großfamilien. Eine Familie mit mehr als drei Kindern gilt laut einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung bereits als kinderreich.

Auf der Suche nach Antworten, nach Normalität und Normativität stoße ich auf Dr. Martin Bujard, Politikwissenschaftler bei genanntem Institut. Bujard hat seine Dissertation über kinderreiche Familien geschrieben. Die schwindende Zahl von Großfamilien in Deutschland seien „der maßgebliche demografische Treiber für den Geburtenrückgang in Deutschland“. Das Rentenproblem sei ein Kulturproblem, weil sich die „Zwei-Kind-Familien etabliert“ hätten. Aber er stellt auch fest, dass Großfamilien hierzulande vor allem in der Mittelschicht auftreten. Ich bin erleichtert, als ich das lese. Drei Viertel würden eine mittlere oder hohe Bildung aufweisen. Dagegen sei bei muslimischen Großfamilien in Deutschland der Anteil gering Gebildeter hoch. Ich erfahre weiter, dass in Skandinavien, England und Irland im Schnitt 27 bis 36 Prozent viel mehr Großfamilien leben. Bujard konstatiert, dass das Problem von Großfamilien eher die Stigmatisierung als die wirtschaftliche Situation sei.

Natürlich begegnete meine Familie vielen Vorurteilen. Die harmlosesten waren Fragen nach der Finanzierung. Ob man überhaupt in den Urlaub fahren könne? Wie groß wohl der Kochtopf sein müsse? Wie meine Mutter die Wäscheberge schaffen würde? Und sogar: Ob meinen Eltern oft langweilig gewesen wäre oder sie noch nie von Kondomen gehört hätten? Ja, wir konnten in den Urlaub fahren, der Kochtopf war selbstredend größer und um die Wäscheberge kümmerten sich spätestens in der Pubertät die älteren Geschwister. Und ja, meine Eltern lebten katholisch, zumal sie Nachwuchs als große Bereicherung erlebten. Wir Kinder bemerkten, wenn unsere Mutter oder unser Vater erschöpft waren und halfen freiwillig mehr im Haushalt.

Die Würfel sind gefallen…

Doch mit der Pubertät begann auch ich, meinen Eltern kritische Fragen zu stellen. Wir wurden als Kinder nicht gefragt, ob wir einem weiteren Geschwisterkind zustimmen würden. Wichtig an dieser Stelle zu erwähnen: Ich möchte keines meiner Geschwister missen und die Hauptlast trugen ohnehin meine Eltern. Dennoch hätte ich mir mehr Schmusemomente und weniger Scham beim Erzählen über meine XXL-Familie gewünscht. Diesen Konflikt habe ich längst innerlich aufgelöst. Ich konzentriere mich heute auf die schönen Seiten, schätze die wunderbaren Kindheitserinnerungen, verdränge die Entsagungen und genieße den Schatz an Beziehungen.

In meiner Familie gibt es absolute Befürworter des Großfamiliendaseins, vorsichtige Zweifler und radikale Gegner. Während die ältesten Geschwister das Lebensmodell meiner Eltern nachahmten und selbst acht Kinder oder mehr, nahmen sich die Sandwichkinder etwas zurück und blieben bei keinem oder höchstens zwei Kindern. Die Jüngsten sind dann schon wieder die Anhänger einer größeren Kinderzahl und tendieren derzeit zu drei bis vier Kindern.

Und ich? Ich bin an sich ein Mensch für eine Familie mit drei Kindern, aber es hat nicht sollen sein, leider. Daher bleibt es wohl bei einem, meinem absoluten Wunschkind.

(Anm. d. Red.: Die Autorin wollte zum Schutz ihrer eigenen und der Privatsphäre ihrer Familie anonym bleiben.)