Mit Behinderungen ist zu rechnen

Körperliche Behinderungen sind alltäglich – dennoch wissen viele Menschen nicht, wie sie mit Behinderten umgehen sollen. Wo Inklusion gefordert wird, müsste eigentlich nur auf Exklusion verzichtet werden. Wie wäre es, die einfachsten Dinge des Alltags nicht mehr ohne fremde Hilfe verrichten zu können? Für Menschen mit Behinderungen sind Anziehen, Einkaufen und der Toilettenbesuch tagtägliche Herausforderungen. […]

Körperliche Behinderungen sind alltäglich – dennoch wissen viele Menschen nicht, wie sie mit Behinderten umgehen sollen. Wo Inklusion gefordert wird, müsste eigentlich nur auf Exklusion verzichtet werden.

Wie wäre es, die einfachsten Dinge des Alltags nicht mehr ohne fremde Hilfe verrichten zu können? Für Menschen mit Behinderungen sind Anziehen, Einkaufen und der Toilettenbesuch tagtägliche Herausforderungen. Ob die Stufen der Straßenbahn oder die fehlende Blindenschrift am Bankautomaten – an vielen Punkten werden Menschen mit Behinderungen eingeschränkt und an einem aktiven Alltag gehindert.

Julian Müller, 22, Informatikstudent aus Zürich, hat Spina Bifida (Spaltwirbel), eine angeborene Fehlbildung der Wirbelsäule und des Rückenmarks. Julian lässt sich von seiner Behinderung so wenig wie möglich selbst behindern und verzichtet möglichst auf fremde Hilfe.

„Duschen, Pinkeln und Anziehen dauern bei mir natürlich etwas länger als bei nichtbehinderten Menschen, weshalb ich etwas weniger schlafen kann“, sagt Müller. Ansonsten unterscheide sich sein Alltag jedoch wenig von dem seiner Kommilitonen. Natürlich gibt es trotzdem Hindernisse, bei denen er auf fremde Hilfe angewiesen ist. Die Kabinen der Zuges, mit dem er zur Hochschule fährt, liegen drei Stufen über dem Bahnsteig. „Andere Reisende sind meistens sehr hilfsbereit, von dem Schaffner allerdings muss ich mir immer wieder anhören, dass ich einen Mobilitätshelfer bestellen soll“, erzählt Müller. Mobilitätshelfer sind Bahnangestellte, die Behinderten beim Ein- und Aussteigen helfen.

Aber Julian Müller braucht keinen Mobilitätshelfer: Er alleine kann die Stufen überwinden, nur sein Rollstuhl muss getragen werden. Außerdem müsste er einen Mobilitätshelfer mindestens eine Stunde vor Abfahrt bestellen – und hat keine Garantie dafür, dass dieser auch wirklich erscheint.

„Mit einem Mobilitätshelfer kann ich nicht spontan entscheiden, etwas länger im Bett zu bleiben und eine Vorlesung ausfallen zu lassen“, sagt Müller. „Deshalb verzichte ich lieber darauf.“ Die Straßenbahn in Zürich und das Universitätsgelände sind weitestgehend behindertenfreundlich. Den Abend verbringt Julian je nach Wochentag zu Hause, beim Segeln oder beim Rollstuhlsport. „In die Disco gehe ich allerdings äußerst selten, denn da werde ich überdurchschnittlich oft angegafft.“

Generell seien die Reaktionen auf ihn sehr unterschiedlich. Kinder seien manchmal verwirrt, Jugendliche und junge Erwachsene verhielten sich am normalsten, „allerdings schenken diese die meiste Aufmerksamkeit sowieso ihrem Smartphone“, meint Müller. Unangenehm seien ältere Frauen: „Von denen höre ich meistens Sätze wie ‚Ich finde es ganz toll, wie Sie das machen.’“ Noch störender seien nur Passanten, die ihm Hilfe anböten, obwohl er keine brauche.

Über die eigene Behinderung lachen

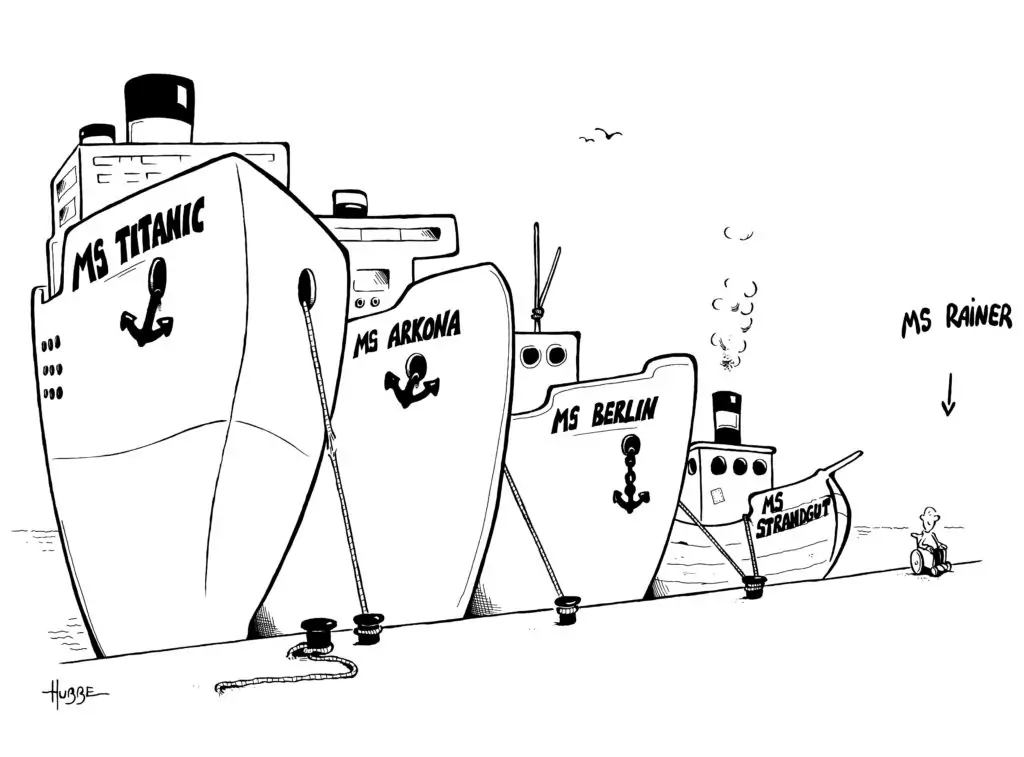

Viele Menschen mit Behinderungen wünschen sich einen normalen Umgang mit ihnen. Dazu gehört auch, über die eigene Behinderung lachen zu können. Phil Hubbe ist seit fast 30 Jahren an Multipler Sklerose erkrankt, einer chronisch-entzündlichen Erkrankung im zentralen Nervensystem. Hubbe zeichnet beruflich Cartoons über Behinderungen. Im vergangenen Jahr erschien sein fünftes Buch „Lizenz zum Parken – Behinderte Cartoons 5“. Sein Vorbild fand Hubbe Ende der 1990er Jahre im querschnittsgelähmten US-amerikanischen Cartoonisten John Callahan, der mit seinen Behindertencartoons großes Aufsehen erregte.

„Ermutigt von einem guten Freund, dem Kabarettisten Lars Johansen, kam ich auf die Idee, dass ich doch auch so etwas wie Callahan machen könnte“, erzählt Hubbe. „Wir haben überlegt, welche Wortspielereien man mit MS machen kann und so entstand einer meiner ersten und bis heute Lieblingscartoons, ‚MS Rainer‘.“

Für Hubbe war es eine große Überwindung, Zeichnungen über Menschen im Rollstuhl zu machen, obwohl er selbst nicht im Rollstuhl sitzt. „Für viele war es damals ein Tabu, über Behinderte Cartoons zu machen. Aber als ich anderen Behinderten meine Zeichnungen zeigte, kamen anstelle von Kritik Ideen, wie ich ihre Behinderung in einem Cartoon verarbeiten könnte“, sagt Hubbe. „Das war ein Zeichen für mich, dass man über Behinderte Cartoons machen darf und ich weitermachen soll.“

Größere Präsenz

Hubbes Cartoons sollen in erster Linie zum Lachen bringen. „Wenn sie dann noch zum Nachdenken anregen, ist das gut“, sagt Hubbe. „Das nachdenkliche Element ist bei den Behindertencartoons wohl der Thematik geschuldet, da es um Situationen aus dem alltäglichen Leben geht.“ Aber er verfolge keine pädagogische Absicht mit seinen Cartoons. „Ich bin selber überrascht, zu welchen aufklärerischen Zwecken meine Zeichnungen mittlerweile genutzt werden.“

Filme wie „Ziemlich beste Freunde“ oder die Übertragung der Paralympics im Fernsehen zeigen, dass das Interesse an Behinderungen in den vergangenen Jahren gewachsen ist. Dennoch wird das Thema noch viel zu oft weggeschoben. „Es ist leicht zu sagen, man solle mit dem Thema Behinderung locker umgehen. Für ‚Normalsterbliche‘ ist es aber eben schwieriger“, meint Hubbe. Er wünscht sich mehr Möglichkeiten für Zusammenkünfte von nichtbehinderten und behinderten Menschen. „Am besten kann man bei Kindern anfangen, die sind oft viel unvoreingenommener und unbefangener als Erwachsene.“

Zusammenkünfte dieser Art sind beispielsweise die jährlich stattfindenden Segelcamps der Non-Profit-Organisation Sailability.ch, an denen auch Julian Müller regelmäßig teilnimmt. „Durch die Segelcamps werden Kontakte geknüpft und wichtige Integrationsschritte aktiv unterstützt“, sagt Mitbegründer und Vorstandsmitglied Willi Lutz.

Der „Inklusions“-Hype

Von Begriffen wie Inklusion will Lutz allerdings nichts wissen. „Alle sprechen von Inklusion. Diese Leute sind sich offensichtlich nicht bewusst, dass eine Inklusion nur dort erforderlich ist, wo Exklusion alltäglich ist“, so Lutz. „Menschen mit Behinderung werden von der Gesellschaft allenfalls geduldet. Dabei müsste das Ziel der Verzicht auf Exklusion sein.“ Lutz glaubt, die Mehrheit der Menschen kenne den Unterschied zwischen Integration und Inklusion nicht und verwechsele die Begriffe mit Gleichmacherei.

Julian Müller bestätigt die negativen Folgen von Inklusionsbestrebungen. „Bei der Inklusion in der Bildungs- und Arbeitswelt werden einem vom Staat viele Steine in den Weg gelegt“, sagt Müller. „Erziehungsbehörden empfehlen behinderten Kindern immer noch Sonderschulen, was faktisch einer Kindheit in Abgeschiedenheit von den anderen gleichkommt.“ Lehrer in öffentlichen Schulen lehnten es immer noch sehr häufig ab, behinderte Kinder in ihre Klassen aufzunehmen.

„Außerdem haben schwerbehinderte Menschen einen speziellen Kündigungsschutz, wodurch ein Arbeitgeber natürlich noch weniger Bereitschaft zeigt, eine Person mit Behinderung einzustellen.“ Laut Müllers Erfahrungen diskriminieren Anti-Diskriminierungsgesetze immer diejenigen, die dadurch eigentlich geschützt werden sollen.

Dennoch bringe es nichts, zwanghaft Gleichberechtigung zu schaffen, meint Cartoonist Hubbe. „Wenn alle Sonderschulen geschlossen werden würden und jedes behinderte Kind auf ein Gymnasium gehen dürfte, hätte das mit Inklusion nichts mehr zu tun“, sagt Hubbe. „Dann müssten auch alle Kinder, die weniger gute Noten haben, auf ein Gymnasium gehen dürfen.“ Wichtig sei zunächst das Schaffen von Bewusstsein für Behinderungen und den Umgang mit Behinderten. Vielleicht verhelfen Hubbes Cartoons zu diesem Bewusstsein, das nötig ist, um ein Leben ohne Exklusion zu führen.