DebatteWissenschaft: Im Zeichen kommunikativer Konkurrenz?

„Konkurrenz belebt das Geschäft“ – so lautet ein bekanntes Sprichwort. Auch Wissenschaft ist durch Konkurrenz geprägt. Um dem ökonomischen Druck standzuhalten, suchen viele Wissenschaftler*innen nach Möglichkeiten, ihre Forschungserkenntnisse der Allgemeinheit zu vermitteln. Kann “Expertensprech“ aus dem vermeintlichen Elfenbeinturm dabei helfen?

Seit der Antike ist das westliche Verständnis von Wissenschaft durch den Wettstreit geprägt. Darin treten die Argumentierenden nicht als Feinde, sondern als Gegner an. Es setzt sich nach dieser Auffassung die Person mit dem besten Argument durch. Doch was passiert, wenn Wissenschaftler*innen aufgrund der Rahmenbedingungen des Wissenschaftsbetriebes vorrangig ums wirtschaftliche (und berufliche) Überleben kämpfen? Sind neben den fachlich geeigneten Expert*innen die kommunikativ am besten Ausgerüsteten diejenigen, die das Rennen machen?

Nahe liegt, dass sich ein Selektionsmechanismus durchsetzt, bei dem es vorrangig nicht mehr nur um gute Wissenschaft an sich geht; es geht darum, den eigenen Job in der Wissenschaft zu behalten. Drittmittel und das Wissenschaftszeitgesetz sind Beispiele solcher Symptome, so formulieren es kritische Stimmen.

Mit Drittmittel befristete Stellen schaffen

Deutsche Universitäten werden heute zu 50 Prozent vom Staat finanziert. Der Rest der Grundfinanzierung muss über projektbezogene Forschungsgelder eingeworben werden. Diese müssen von Wissenschaftler*innen selbst beantragt werden, dadurch werden befristete Stellen geschaffen und finanziert. Das Eintreiben von Drittmitteln benötigt viel Zeit und Management-Geschick. Hinzu kommt für die allgemeine positive Wahrnehmung von außen das argumentative Herausarbeiten der eigenen forschungsbezogenen Erfolgsaussichten.

Unter dem kommunikativen Wettbewerb um Drittmittel leidet die tatsächliche Forschung. Viele dieser Drittmittel kommen von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, aber auch Unternehmen wie Facebook, Aldi-Süd oder die Deutsche Bank finanzieren Forschungsprojekte.

Gesetz schafft Unsicherheit

Im Wissenschaftsvertraggesetz (WissZeitVG) erkennen viele das zentrale Beispiel für eine Entwicklung hin zur konkurrierenden Wissenschaft, an dem auch die fortschreitende Ökonomisierung der Forschung sichtbar wird. Das Gesetz regelt seit 2007 die Arbeitsverträge für wissenschaftliches und künstlerisches Personal an staatlichen Hochschulen sowie Forschungseinrichtungen. Es schreibt vor, dass Wissenschaftler*innen nach insgesamt zwölf, in der Medizin nach 15 Jahren rotieren. Das bedeutet: ohne Befristung an der Universität arbeiten dürfen.

Die Rotation soll den Zugang für nachrückende Generationen zu wissenschaftlichen Tätigkeiten erleichtern. Doch rund neun von zehn Nachwuchswissenschaftler*innen bleiben dauerhaft befristet beschäftigt. Wissenschaftler*innen hangeln sich von einem Zwei-Jahres-Vertrag zum nächsten. Die Folge: Viele unter ihnen wechseln in die Welt der Wirtschaft.

Die Befristung erschwere Berufsperspektive, Wohnungssuche, Familienplanung und Urlaubszeiten erheblich, heißt es. Faktoren also, die sich beispielsweise gegen den Kinderwunsch von Nachwuchswissenschaftler*innen wenden. Außerhalb des Labors scheinen familienfreundlichere Bedingungen zu herrschen. Und auch neue Karrierewege erschließen sich dort. Vorteile hat hier allerdings insbesondere, wer die Relevanz der eigenen Forschungsvorhaben (auch Laien) vermitteln kann.

Mangel an Diversität

Die promovierte Physikerin Jana Lasser der Technischen Universität Graz ist im Beirat von N2 Square aktiv, Deutschlands größter Promovierendenvertretung. Das WissZeitVG führt laut Lasser zum einen dazu, dass viele Wissenschaftler*innen ins Ausland abwandern. Zum anderen verhindere es die Diversität in der Akademie. „Und entsprechend selbst selektieren sich dann auch die Leute aus der Wissenschaft raus, was sehr schlimm ist, weil diese Perspektiven einfach fehlen. Weil man dann einfach vermehrt Leute in der Wissenschaft hat, die sich das leisten können und die anderen Perspektiven gehen verloren“, bemängelt Lasser.

Sich der eigenen Forschung zu widmen und zugleich um ein möglichst ansprechendes Bild nach außen zu bemühen, empfinden viele Forschende als zusätzliche Bürde. Wer die Fähigkeit dazu hat, dem fehlt es nach eigenen Angaben oft an der dafür nötigen zusätzlichen Zeit. Klar ist: Allen wird abverlangt, sich nicht nur auf ihre Wissenschaft an sich zu konzentrieren. Inwiefern dieser Umstand erklären kann, warum 2016 lediglich 26 Prozent der Professuren in Deutschland mit Frauen besetzt und 6,8 Prozent mit Menschen mit (sprachlichem) Migrationshintergrund besetzt waren, lässt sich nur mutmaßen.

Vor allem aber gegen das Gesetz macht sich bis heute Unmut breit. Mitte 2021 riefen Wissenschaftler*innen den Hashtag #IchbinHannah ins Leben und erfuhren medial breite Aufmerksamkeit. Ausgangspunkt dafür war ein Video des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Dieses setzte in der allgemeinen Bevölkerung eine grundsätzliche Debatte rund um den Stand des Wissenschaftssystems in Gang, die davor außerhalb des Forschungsbetriebs kaum geführt wurde. Vor allem Doktorand*innen und Postdocs erheben seitdem regelmäßig öffentlich ihre Stimme, um auf die prekären Rahmenbedingungen in der Wissenschaft aufmerksam zu machen.

Ihre Forschungsergebnisse stehen derweil hintan. Dabei wäre Konkurrenz im rein wissenschaftlichen Bereich wünschenswert. Genauer, in einem Wissenschaftssystem, das sich nicht als rein gewinnorientiertes Gebilde, sondern als ein Ort der Aufklärung und Erkenntnis versteht.

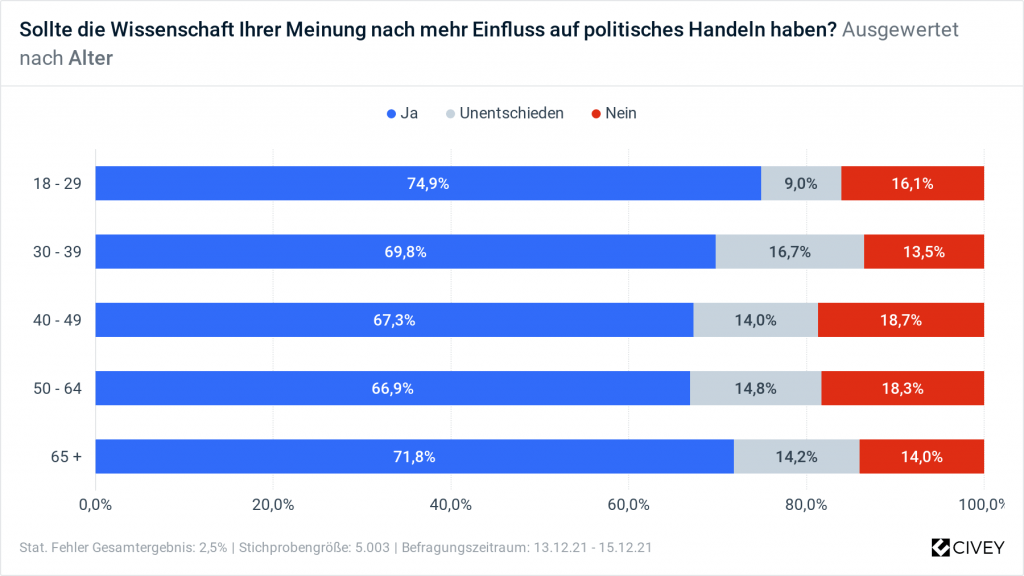

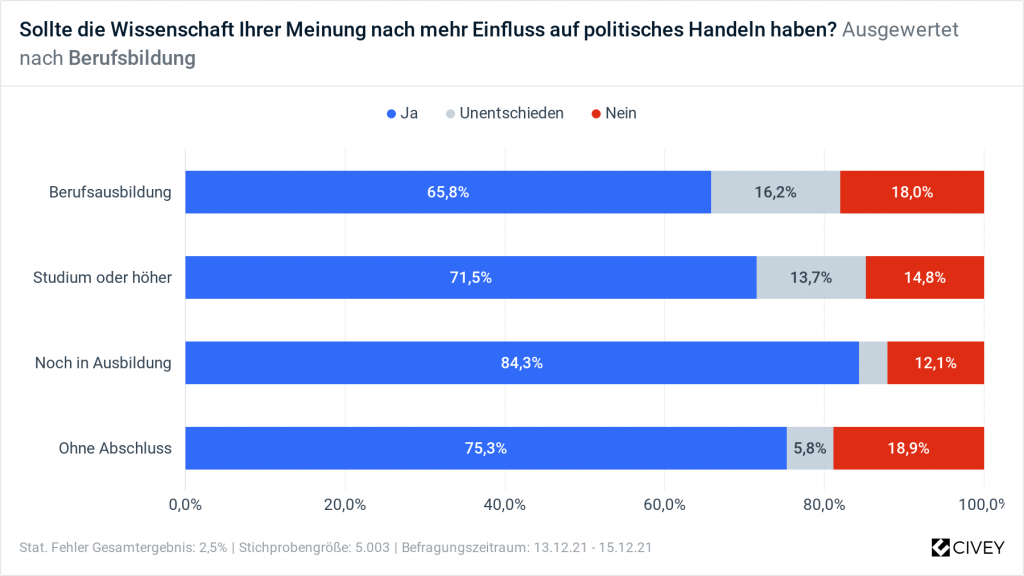

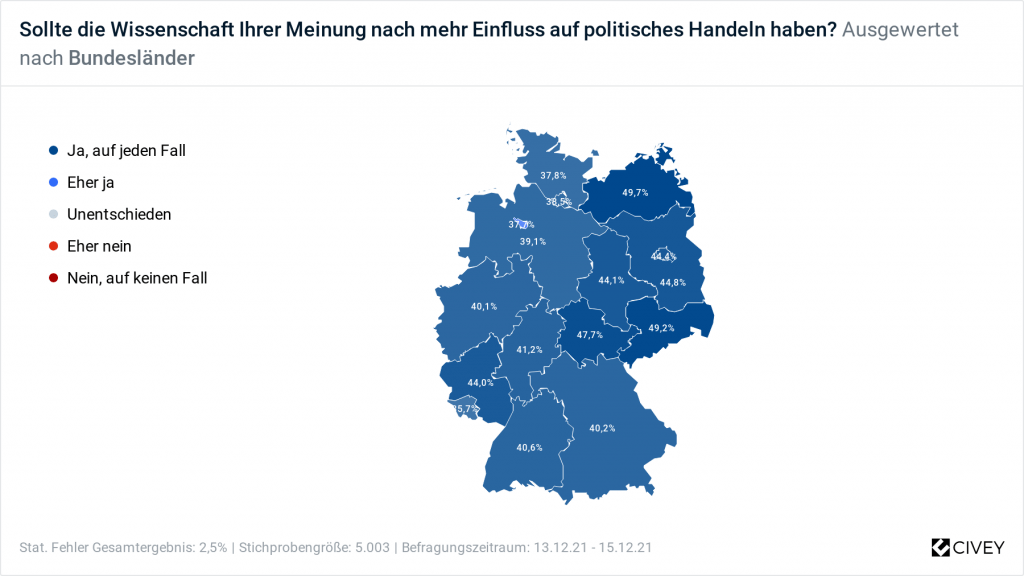

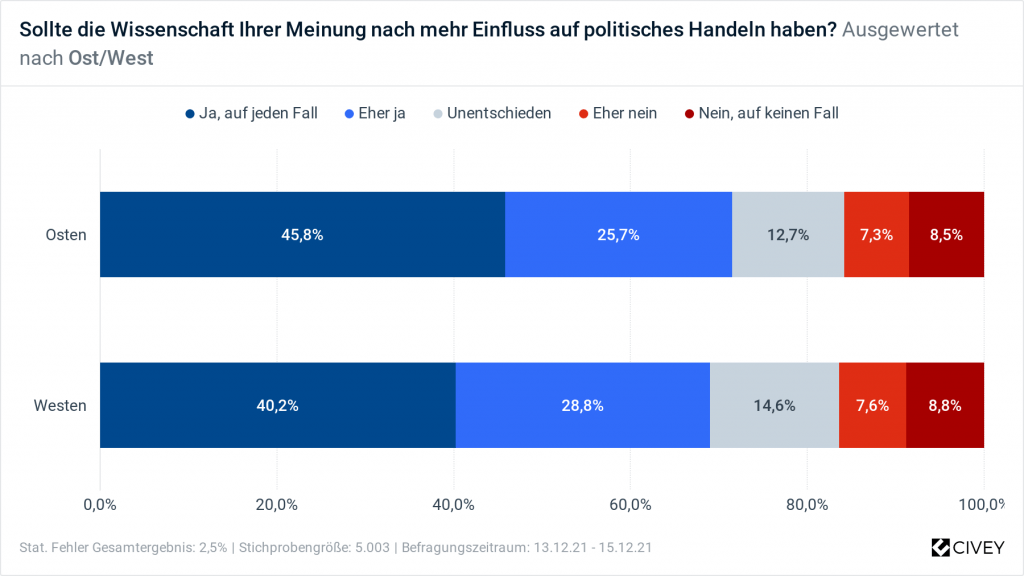

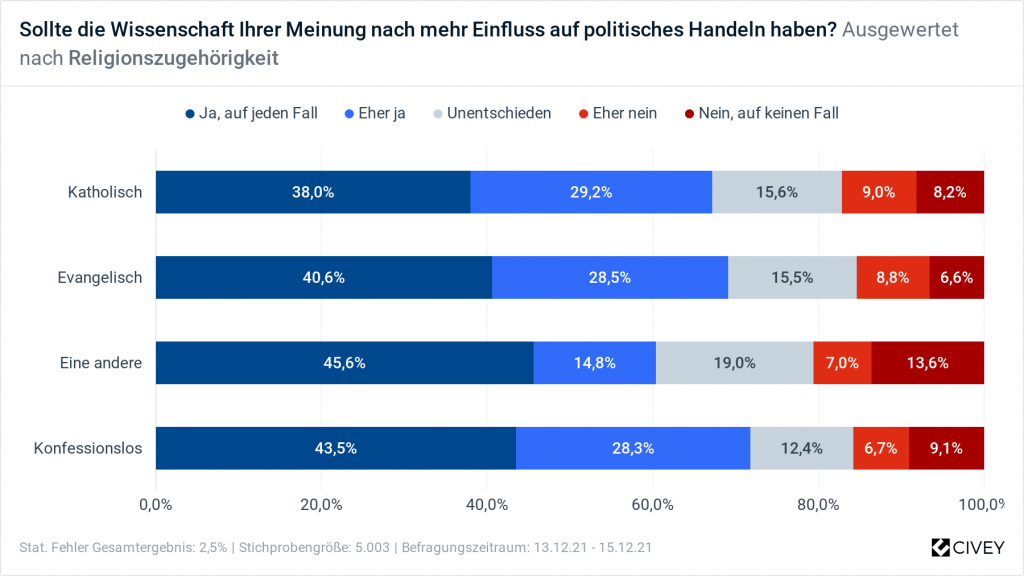

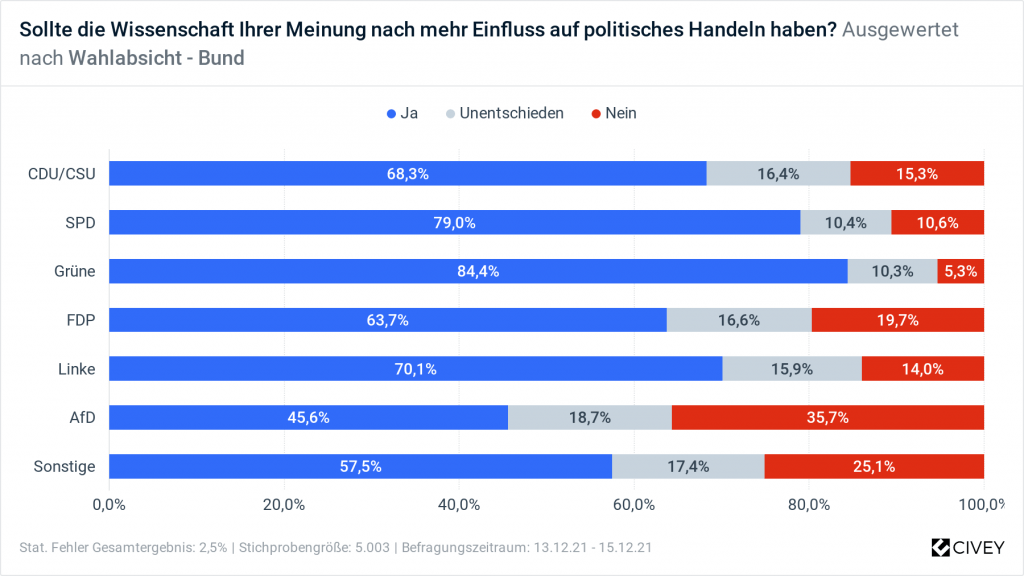

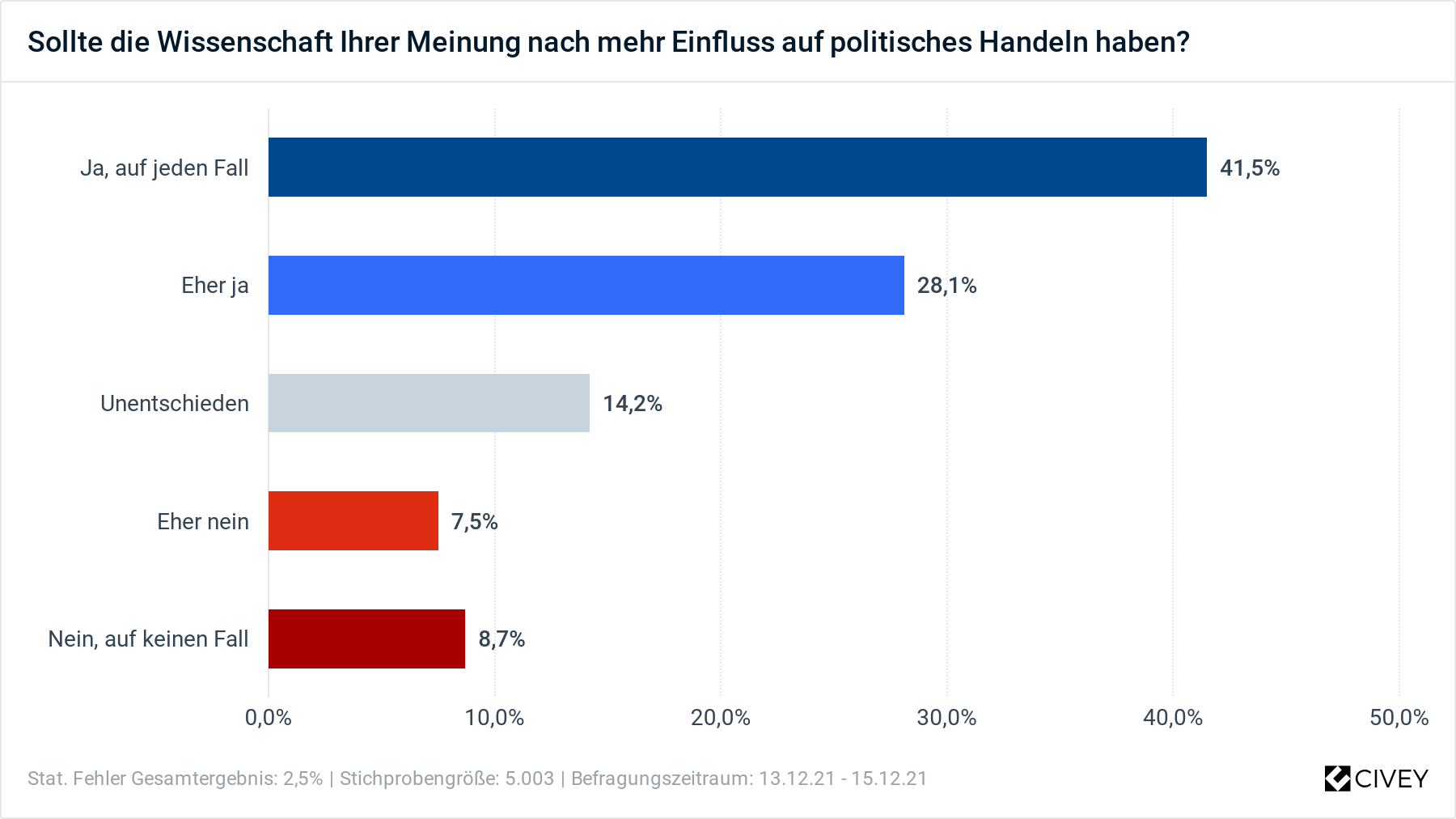

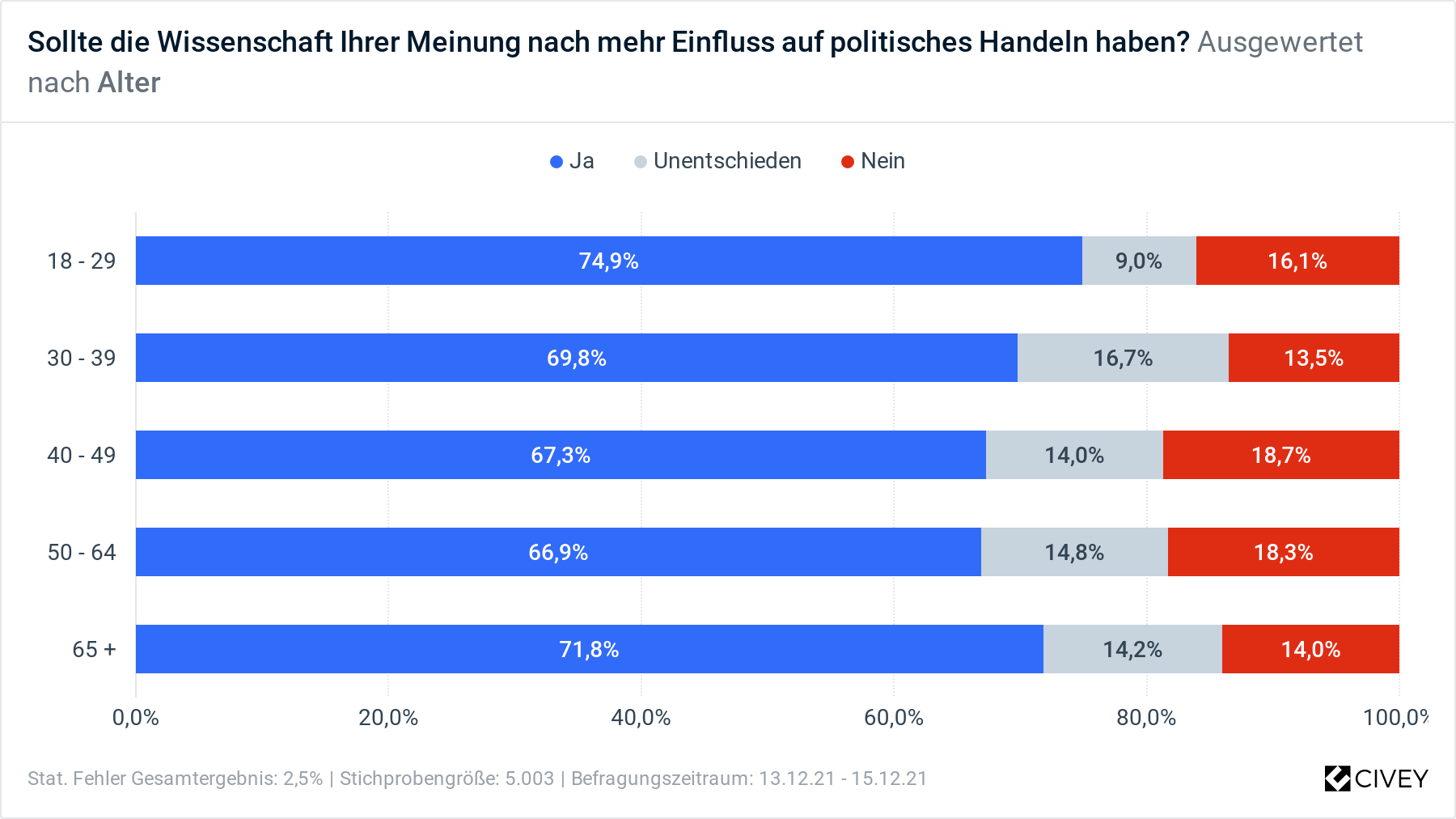

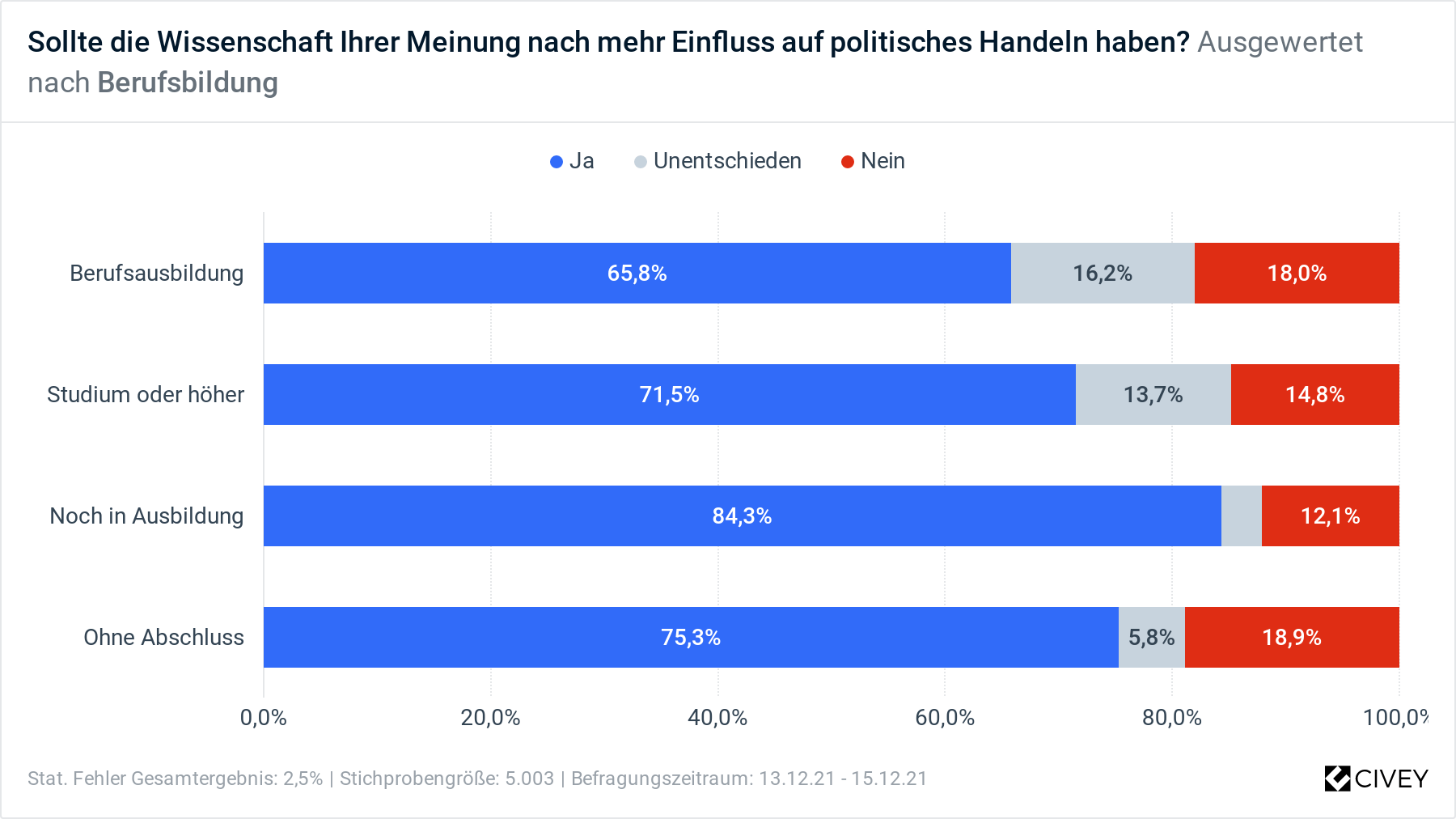

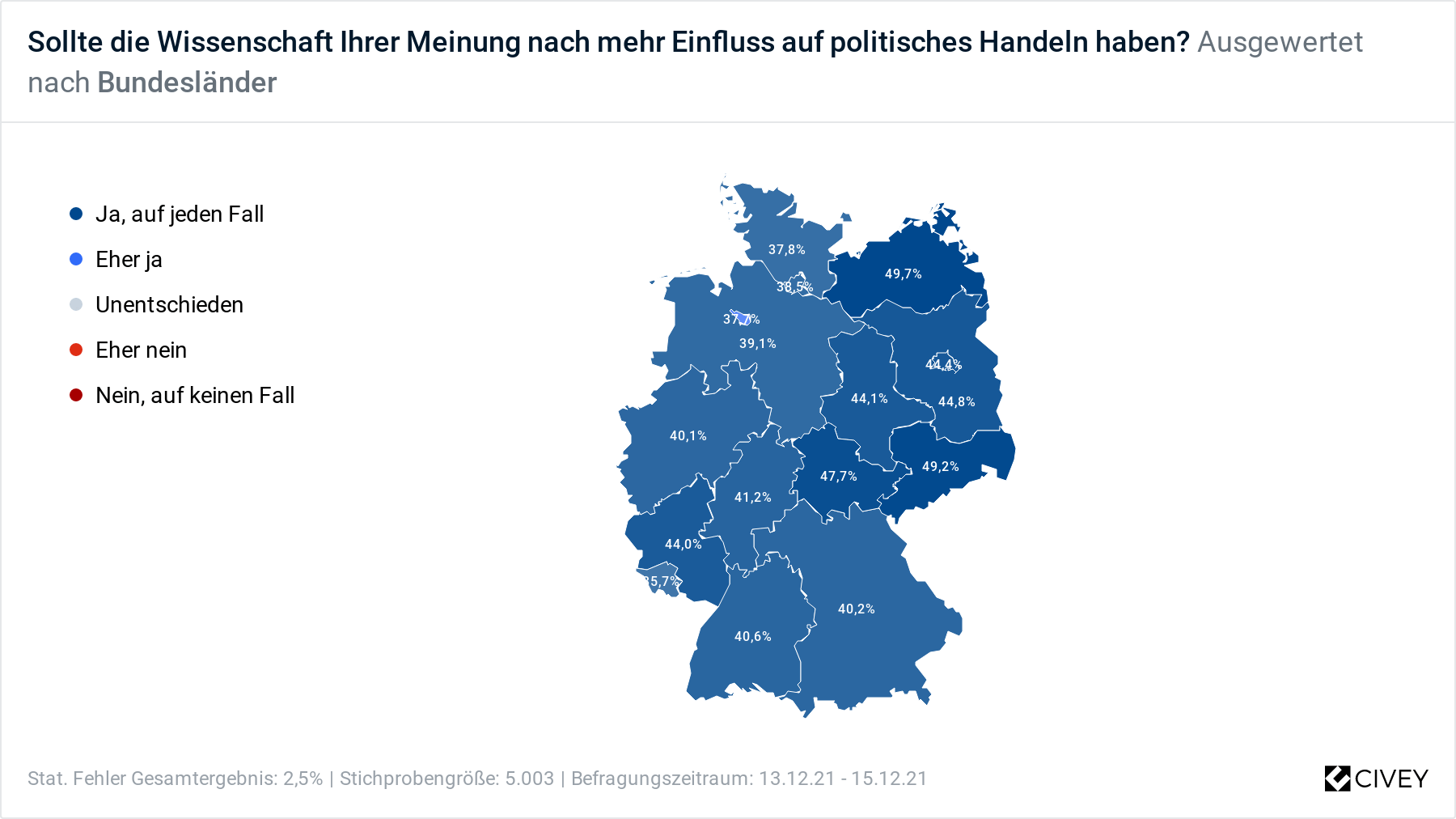

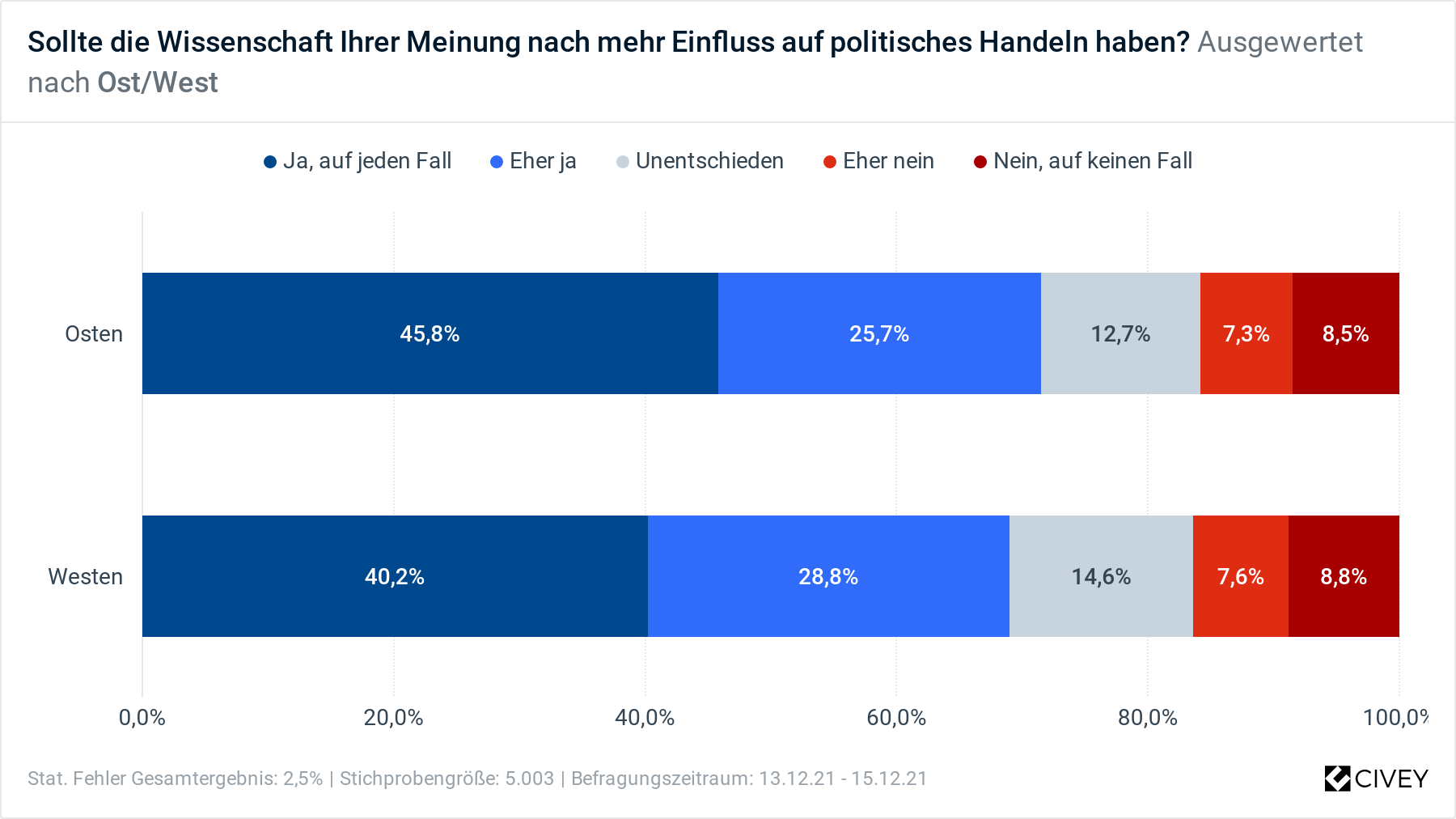

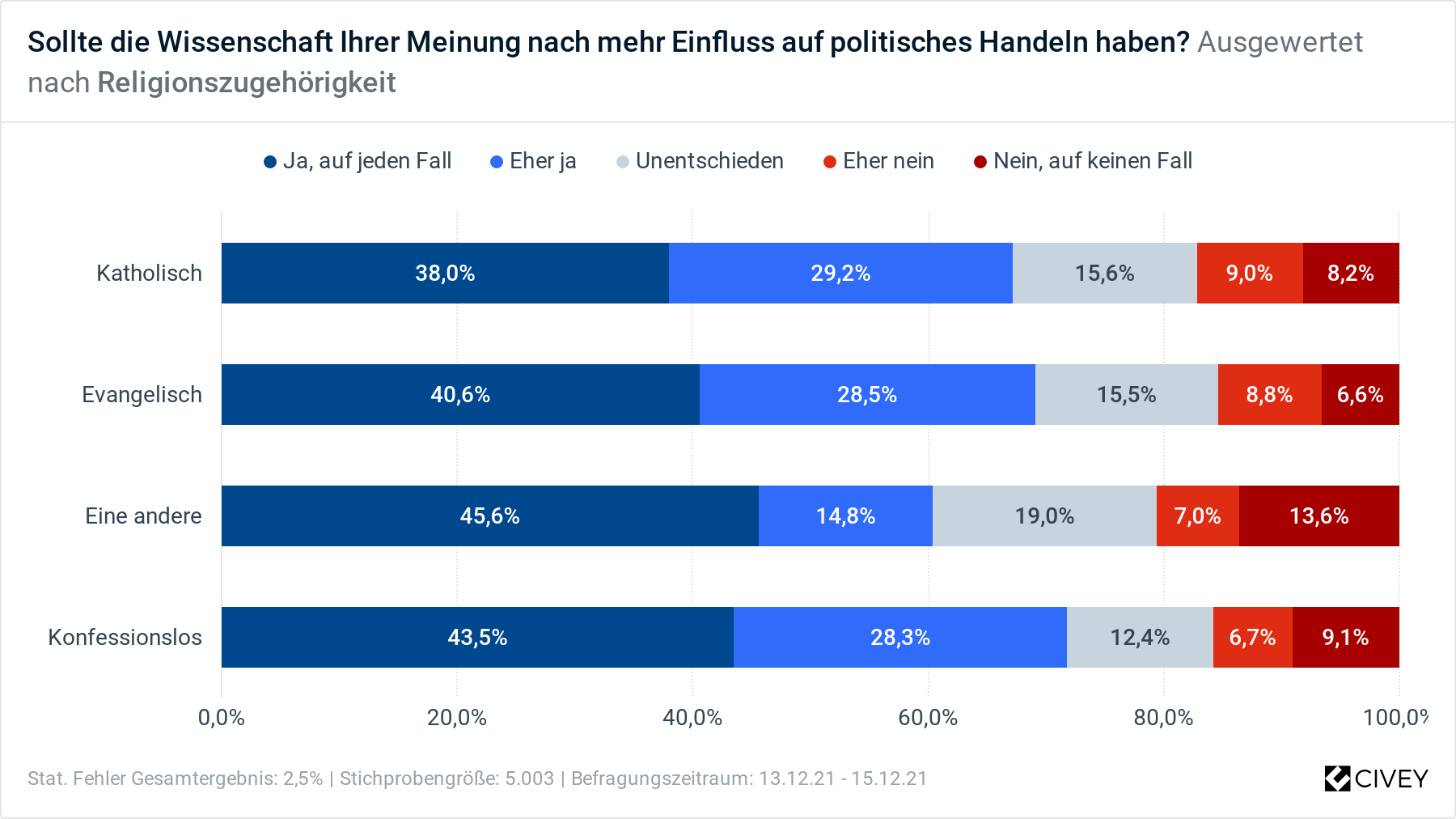

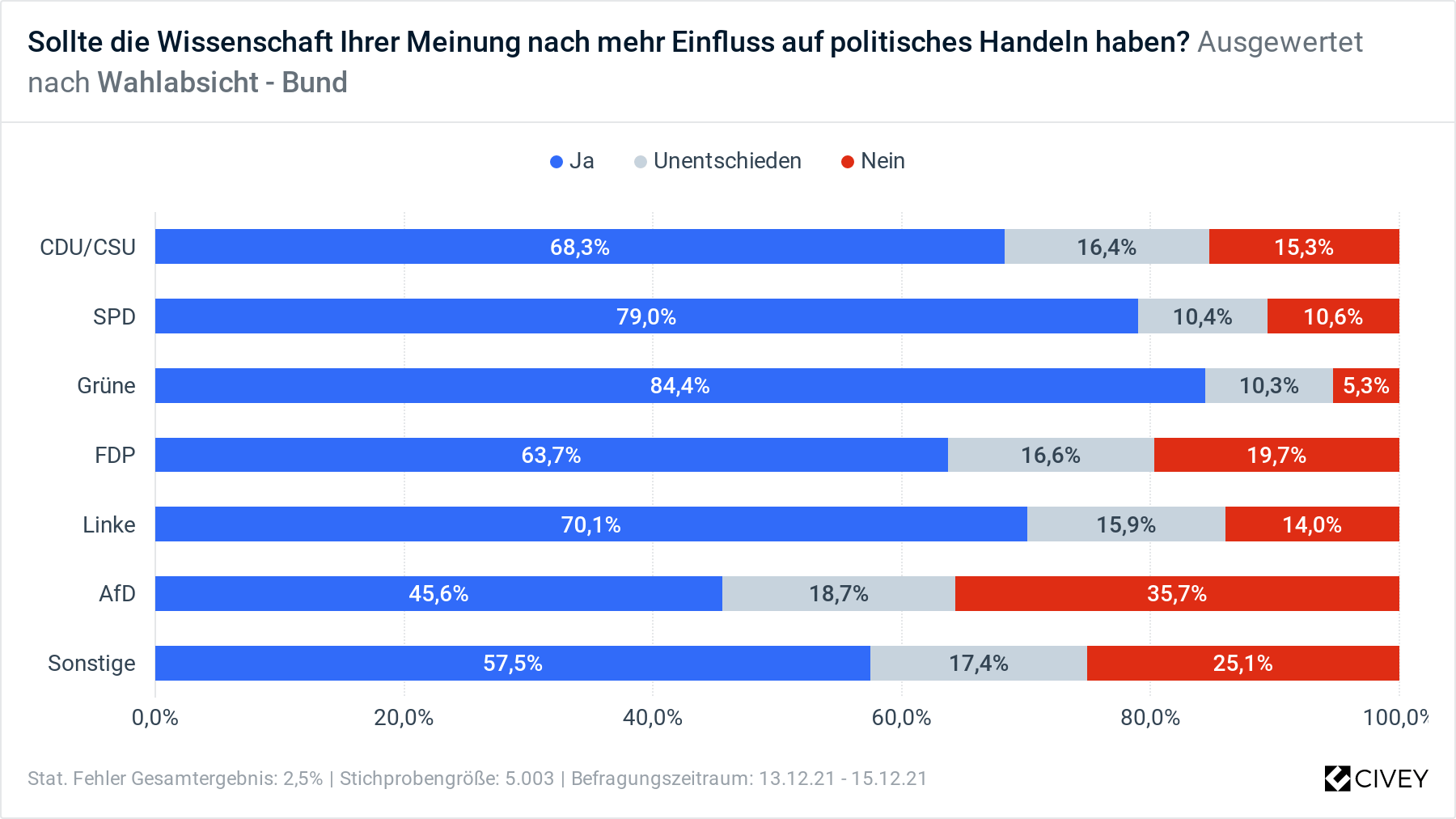

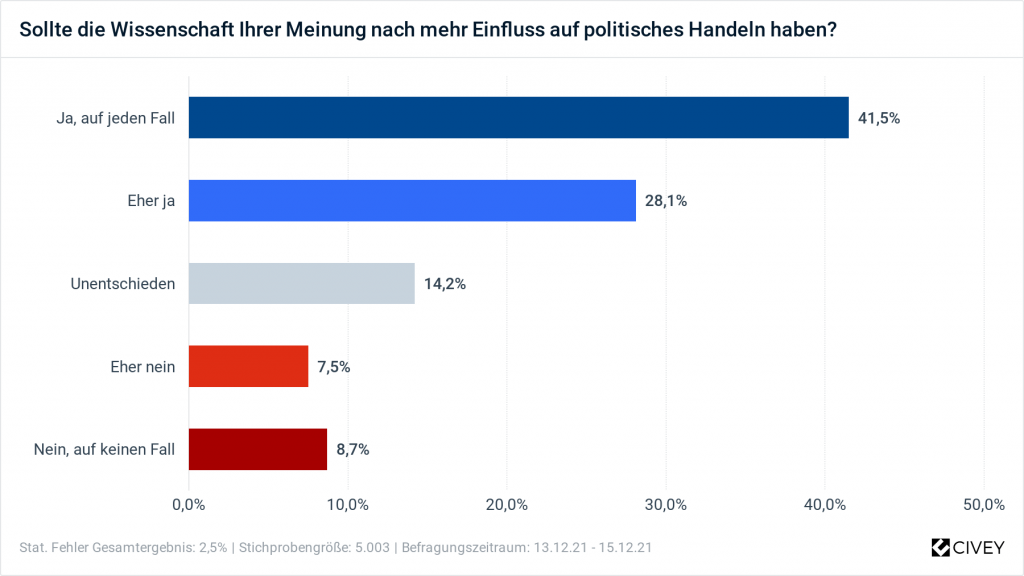

Das Meinungsforschungsunternehmen Civey hat im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung vom 13. bis 15.12.2021 ca. 5.000 Personen befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Der statistische Fehler der Gesamtergebnisse liegt bei 2,5 Prozent.