Contra(K)ein Recht auf eine Mogelpackung

Vermeintliche Vorzeigeprojekte wie JeKits versprechen viel. In der Realität spielen Sparmaßnahmen und organisatorische Schwierigkeiten aber weiterhin die erste Geige und mindern so die Qualität und Nachhaltigkeit der Initiative.

Als das Programm JeKi – vollmundig „Jedem Kind ein Instrument“ – im Jahr 2007 an 219 Grundschulen in Nordrhein-Westfahlen eingeführt wurde, gab es zunächst viel Lob und Anerkennung. Der schöngeistige Gedanke eines Grundrechts auf musikalische Bildung entzückte Politik und Öffentlichkeit, die Finanzierungsfrage eher weniger. So war das Gelingen der Initiative von Anfang an von Sponsorengelder abhängig. Als diese zum Schuljahr 2011/2012 ausblieben, musste die damals angestrebte Ausweitung des Projektes auf ganz NRW zurückgestellt werden. Um das Programm dennoch flächendeckend anbieten zu können, wurde das Konzept im Jahr 2014 grundlegenden reformiert: Aus JeKi wurde JeKits – „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“. Ein Programm, das Kindern neben dem Erlernen eines Instrumentes nun auch die Möglichkeit gibt, sich in Tanz oder Singen zu spezialisieren.

Musikalische Bildung für alle – aber bitte so billig wie möglich!

Seitdem werden andere Töne angeschlagen: Während die Teilnehmerzahl mehr als verdreifacht wurde, blieb die finanzielle Basis mit 10,6 Million Euro die gleiche, was faktisch einer massiven Kürzung des Budgets gleichkommt. Die Förderung des Landes wurde von vier auf zwei Jahre halbiert, die Finanzierung des dritten und vierten Jahres bleibt nun an den Kommunen hängen – und wenn die nicht zahlen können, sind die Eltern dran.

Was als Ausweitung des Projekts verkauft wurde, entpuppt sich als eine abgespeckte Version, bei der der löbliche Gedanke der Chancengleichheit zur Nebensache wird. In einem Interview mit der FAZ kritisiert der Leiter der Musikschule Dortmund, Volker Gerland, die neue Finanzregelung scharf: Die finanziellen Kürzungen führten durch die Vergrößerung der Lerngruppen und die Einschränkung der instrumentalen Vielfalt zu einer Qualitätsminderung des Programms und letztlich auch zu einer sozialen Exklusion.

Während Kinder aus sozial schwächeren Familien ihr (Leih-)Instrument nach zwei Jahren wieder abgeben müssen, weil die finanziellen Mittel fehlen, können ihre Klassenkameraden aus wohlhabendem Elternhaus einfach weiterspielen. Und so verliert das Programm nicht nur die Kinder aus sozial schwachen Familien, es lässt die sozialen Unterschiede jetzt erst so richtig zur Geltung kommen.

Mehr Schnupperkurs als Musikstunde

Es mangelt aber nicht nur an der Teilhabegerechtigkeit, auch inhaltlich scheint JeKitsnicht das zu halten, was es verspricht. Im ersten Jahr ist das Programm vor allem ein spielerischer Schnupperkurs und wenn die Kinder im zweiten Jahr in Kleingruppen ihr gewähltes Instrument erlernen, bleibt die individualisierte Ausbildung, wie sie an Musikschulen geboten wird, auf der Strecke: Zu groß sind die Übungsgruppen, zu unterschiedlich das musikalische Können der Kinder. Da wird auch die verpflichtende Orchesterprobe schnell zur demotivierenden Zerreissprobe für Schülerinnen und Schüler – und Lehrende. Und die schlagen schon seit langem Alarm.

Sie fordern eine inhaltliche Überarbeitung von Initiativen dieser Art, die eine konkrete Zielsetzung in einem Curriculum definiert und das Programm dabei um verpflichtende Übungseinheiten ergänzt. Denn bisher bleibt die Aufgabe, die Kinder zum Üben zu animieren, allein an den Eltern hängen und deren Bereitschaft oder Fähigkeit ist keine Selbstverständlichkeit. Folglich entstehen ungleiche Gruppen, die ein effizientes Lernen behindern und individuelle Lernerfolge bremsen können.

Neben der inhaltlichen Kritik bemängelt Ute Völker, Musikpädagogin und Vorsitzende der ver.di-Landesfachgruppe „Musik NRW“ öffentlich auch die organisatorische Umsetzung des Projekts: Oft seien die Unterrichtsräume für einen qualitativ hochwertigen Unterricht nicht genügend ausgestattet. Externe Lehrkräfte hätten nicht die gleichen Rechte wie die örtlichen Grundschullehrerinnen und -lehrer und blieben am Ende durch unbezahlte Fortbildungen und Schulkonzerte auf einem Berg nicht entlohnter Arbeitszeit sitzen.

Wenn die musikalische Verpflichtung zur Qual wird

Und was tun mit den Kindern, die einfach kein musikalisches Talent besitzen und sich weniger für Musik, Tanz oder Singen, sondern eher für andere Kunstformen interessieren, die in unserer Gesellschaft (noch) nicht als klassisches kulturelles Gut verstanden und gefördert werden? Für diese Kinder wird der verpflichtende Gruppenunterricht schnell zur Qual. Zwar ist das Programm seit der Reformierung so ausgerichtet, dass die Kinder nach dem ersten Jahr das Projekt abbrechen können, doch oft entscheiden die Eltern für die Kinder – und für einige zählt die schulische Leistung mehr als das Recht auf eine unbeschwerte Kindheit. Verpflichtende Orchesterproben und Auftritte können Stress aufbauen und die tägliche Übungszeit die kindliche Freizeit einschränken. Natürlich ist es sinnvoller, wenn die Kinder ins Notenheft starren als auf den Bildschirm omnipräsenter Smartphones. Aber sollten sie nicht auch noch ausreichend Raum bekommen, um sich frei auszuleben – ohne zu früh vom Erwartungsdruck der Gesellschaft überrannt zu werden?

So steht das Vorzeigeprogramm JeKits auch zwölf Jahre nach seiner Gründung noch vor großen Aufgaben: Die Umsetzung des allgemeinen Grundrechts auf musikalische Bildung kann auf lange Sicht nur funktionieren, wenn die Politik endlich bereit ist, mehr in das Projekt zu investieren und dabei stärker auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder und der Lehrenden eingeht, anstatt sich nur mit halben Erfolgen zu schmücken.

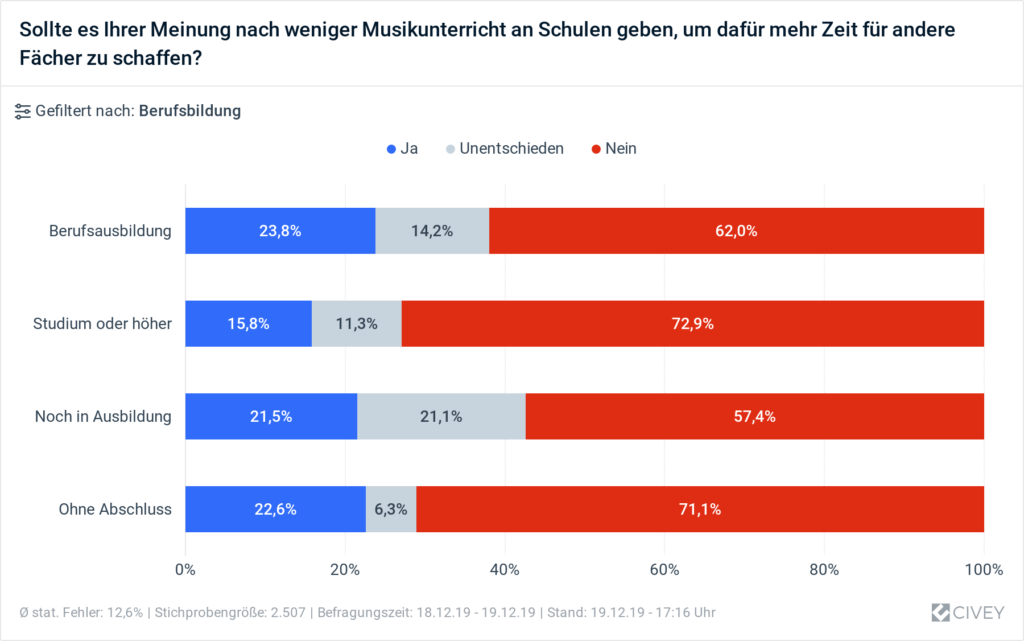

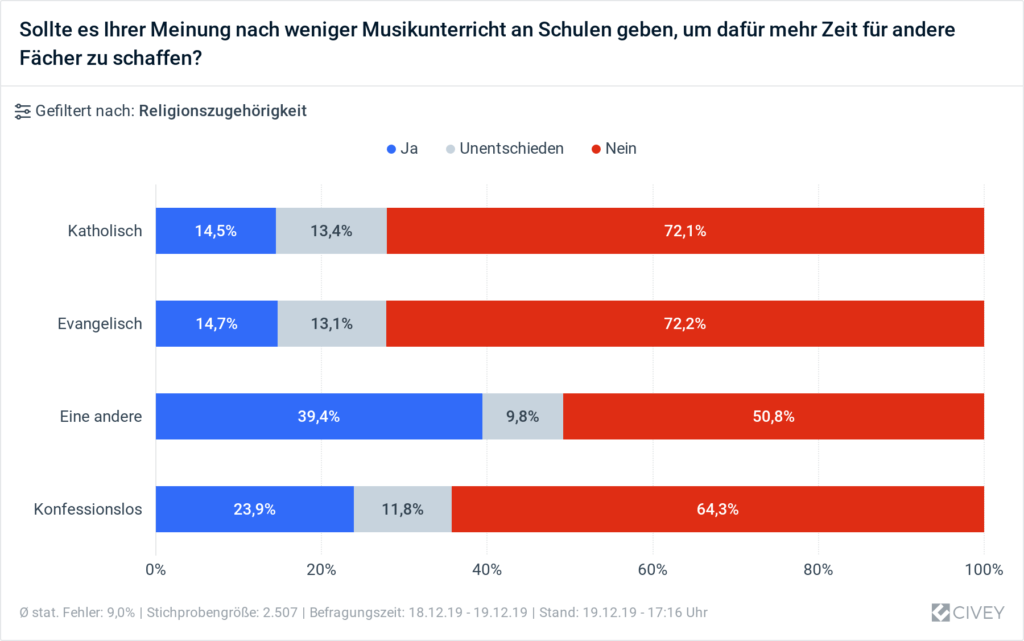

Ergänzend zum CONTRA-Kommentar der MUSIK-Debatte gibt es wieder eine exklusive Umfrage: