ContraDigitalisierung rettet die Demokratie nicht

Das Versprechen der digitalen Demokratie ist groß: Es geht um nicht weniger als eine Revolution des demokratischen Systems selbst. Warum das nicht gelingt.

Mehr als 28.000 Menschen haben im Frühjahr 2020 beim #WirVsVirus-Hackathon der Bundesregierung mitgemacht. Ein großer Erfolg und scheinbar ein Beleg dafür, wie Digitalisierung Partizipation fördern und damit die Demokratie stärken kann. Die Hoffnung in die Digitalisierung zugunsten der Demokratie ist groß: Ansätze wie E-Partizipation, bei denen es zum Beispiel um Onlinepetitionen oder digitale Votings geht, Open Government oder eines liquiden Demokratiekonstrukt, die der gemeinnützige Verein Liquid Democracy vertritt, hegen nicht weniger als den Anspruch, die Demokratie hierzulande zu revolutionieren.

Und dennoch: Westliche Demokratien sind mehr oder weniger fragil geworden. Autoritäre, illiberale und antidemokratische Strömungen weltweit gewinnen in Parlamenten und auf der Straße an Einfluss. In Deutschland haben rassistische und rechtsextreme Angriffe seit 2015 laut der Statistik zur „Politisch motivierte[n] Kriminalität“ des Bundeskriminalamts wieder zugenommen, in Polen werden queere Menschen mit der Einführung „LGBTQI-freien Zonen“ ihrer Rechte beraubt und bis vor kurzem regierte ein rechtspopulistischer Despot das vermeintlich mächtigste Land der Welt. Die Digitalisierung hat Demokratie also nicht gerettet. Und sie wird sie auch nicht retten.

Mythos Partizipation

Die Vision der besseren, weil digitalen Demokratie bezieht sich vor allem auf drei Bereiche: Information, Austausch und Partizipation. Das große Versprechen schlechthin: Digitale Medien schaffen neue Beteiligungs- und Austauschmöglichkeiten, die wiederum die Demokratie stärken, weil alle daran teilhaben können. Stimmt ja zunächst auch. Informationen sind oft nur einen Klick entfernt, dank digitaler Tools können immer mehr Menschen dezentral an Entscheidungs- und Abstimmungsprozessen beteiligt werden und sich über nationale Grenzen hinweg weltweit verbinden, organisieren und austauschen. Schon Anfang des Jahrtausends schrieb der spanische Soziologe Manuel Castells, dass soziale Medien eine horizontale Netzwerkkommunikation bilden, in der im Prinzip jede*r Bürger*in ein Massenpublikum erreichen kann. Castells argumentiert, dass sich dadurch alternative Gegenöffentlichkeiten bilden lassen und soziale Bewegungen entstehen, die die herrschenden Machtverhältnisse herausfordern.

Doch führt mehr Partizipation allein nicht zwangsläufig zu einer besseren Gesellschaft. Insbesondere im Internet beobachten die Politikwissenschaftler*innen Isabelle Borucki, Dennis Michels und Stefan Marschall ein Phänomen, das sie „Dark Participation“ nennen. Trolling, Hassrede und Shitstorm sind Beispiele negativer Partizipation. Denn so, wie Fridays for Future-Aktivist*innen das Internet nutzen, um sich als weltweite Protestbewegung zu organisieren; genauso nutzen Rechtsextreme es, um sich zu vernetzen und Mitglieder zu rekrutieren. Derartige „dunkle Partizipationsformen“ haben die heutige Fragilität moderner Demokratien befeuert. Denn digitale Medien wie Facebook und Instagram bewerten nicht die Qualität der Partizipation, sondern nur deren Quantität. Jede Aussage, jede Meinung steht zunächst gleichberechtigt neben den anderen. Mit gezielten Trollingattacken und Desinformationskampagnen versuchen rechte Kräfte in den digitalen Medien so den Diskurs zu verzerren und andere Akteure darüber zu verunsichern, was wahr und was falsch ist.

Elitär statt Egalitär

Zweitens läuft die digitale Demokratie Gefahr, Menschen auszuschließen. Zum einen haben Hunderttausende von ihnen keinen Zugang zum Internet. Trotz kontinuierlich steigender Zahlen der Internetnutzer*innen in Deutschland sind laut dem „Digital-Index“ mit 8,5 Millionen Bürger*innen zehn Prozent der Deutschen “offline“. Zum anderen mangelt es an sogenannten Digitalkompetenzen, um sich an der digitalen Meinungsbildung beteiligen zu können. Wer seinen Eltern schon einmal erklärt hat, was ein Browser ist und wie man ein zweites Tab-Fenster öffnet, weiß: Einen Zugang zum Internet haben und die vielfältigen Möglichkeiten der Digitalisierung tatsächlich anwenden können – das ist ein elefantengroßer Unterschied. Urban lebende Menschen mit formal höherer Bildung weisen eine deutlich ausgeprägtere Digitalkompetenz auf als die Landbevölkerung mit formal niedrigerer Bildung. Sie beherrschen digitale Medien besser und wissen sich stärker in Szene zu setzen. In der Folge wird der Austausch in einer digitalen Demokratie übermäßig von Akademiker*innen in der Großstadt geprägt, es bildet sich im Digitalen parallel zur analogen Welt eine privilegierte Meinungselite heraus. Revolutionär ist es nicht, wenn in der digitalen Demokratie weiterhin die gleichen elitären Gruppen den öffentlichen Diskurs prägen. Vielmehr können einflussreiche Menschen ihre Reichweite dank digitaler Medien noch weiter vergrößern (und damit ihre Macht stabilisieren).

Demokratie braucht echte Begegnung

Drittens braucht es Begegnung – und zwar analog von Angesicht zu Angesicht. Heute unterschreiben wir eher eine Onlinepetition oder starten eine Social-Media-Kampagne als bei einer Gewerkschaft mitzumachen. Ohne digitale Beteiligungsformen kleinreden zu wollen, führt diese Verengung bestehender Partizipationsmöglichkeiten zu Problemen. Begegnungen erzeugen dagegen ein kollektives Gemeinschaftsgefühl. Sie verorten das Individuum in der Gesellschaft und schaffen bestenfalls sogar Vertrauen. Digital sind wir zwar hochgradig miteinander vernetzt, doch ist jede*r für sich. Zusammenkünfte, die gar keine sind, führen zu einer Vereinzelung. Die soziale Nähe, die durch das Teilen gleicher Erfahrungen – Wahrnehmung desselben Raumes, der gleichen Gerüche und Geräusche – entsteht, entfällt genauso wie die Zufallsbegegnung am Buffettisch beim Vereinstreffen. Dabei nehmen gerade diese eine Brückenfunktion ein: Hier kommen wir mit Menschen zusammen, mit denen wir möglicherweise sonst nicht das Gespräch gesucht hätten, die uns neue Perspektiven eröffnen. Das stärkt im besten Falle Empathie, Solidarität und letztlich den sozialen Zusammenhalt. In digitalen Medien hingegen fehlen uns diese positiven Irritationen. Vielmehr wird uns wiederholt bereits Bekanntes angezeigt. Weiterhin kommt dort alles immer individualisierter daher. Doch wo Verbindendes fehlt, driften die jeweiligen wahrgenommenen Lebensrealitäten immer mehr auseinander und diese Tendenz kann Gesellschaften spalten.

Sicher ist: Die Digitalisierung bringt viele Chancen für die Demokratie. Doch wir sollten nicht naiv sein und in ihr ein neues Heilsversprechen suchen. Digitale Medien sind lediglich (Hilfs-)Instrumente. Wenn wir die Demokratie stärken wollen, bedarf es: mehr Begegnungen, und zwar solcher, wo zivilgesellschaftliches Engagement vor Ort aktiv gefördert und mehr Pluralität in der Politik und Öffentlichkeit aktiv gelebt wird.

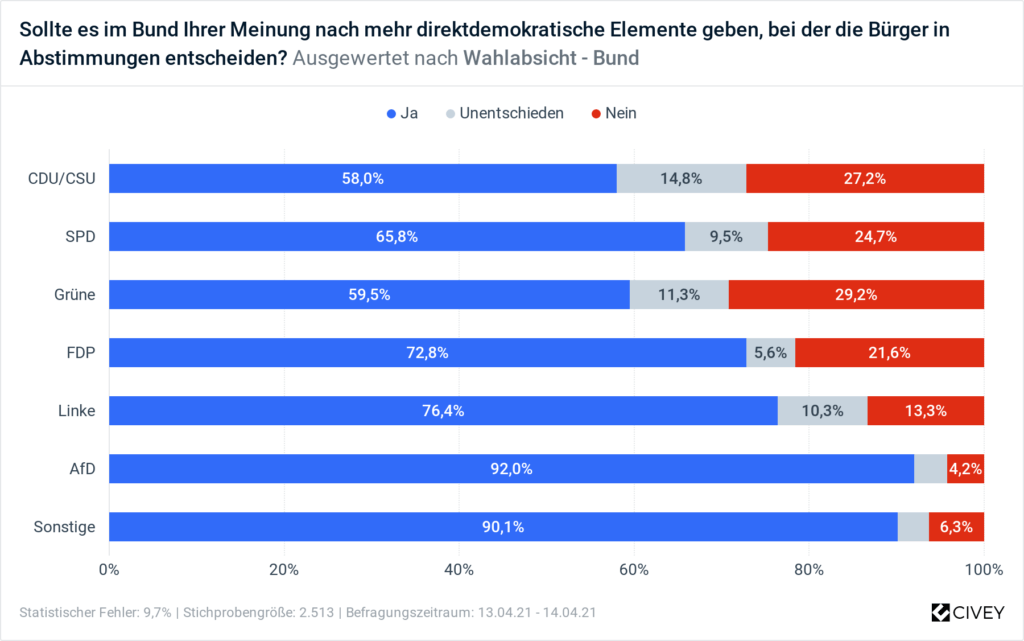

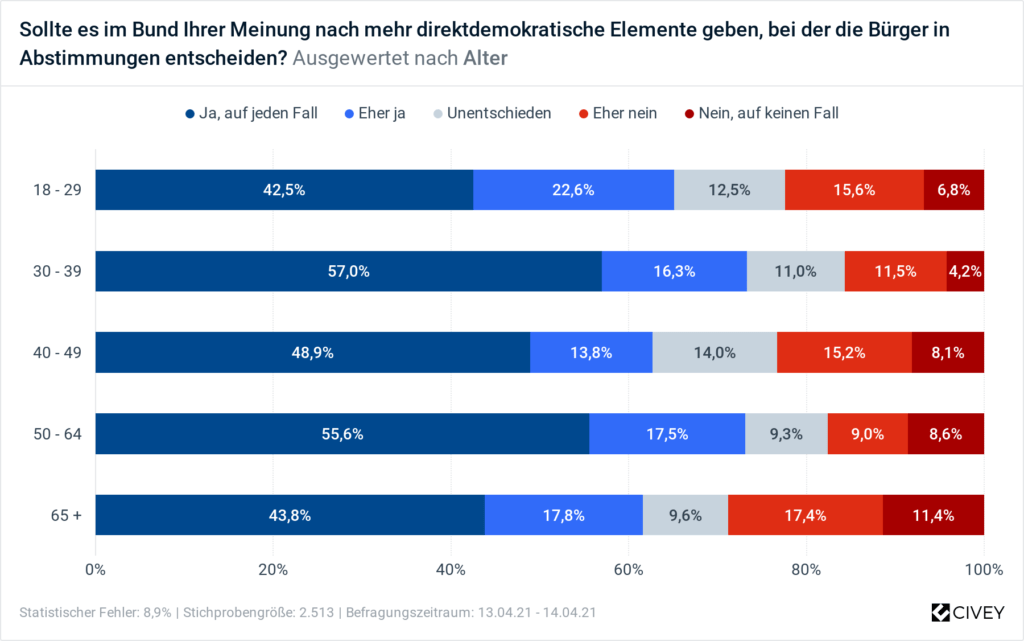

Und hier ein paar Einschätzungen aus der deutschen Bevölkerung zum Thema: